第一张图:元宇宙概念发展三大阶段

元宇宙概念(metaverse)最早由尼尔•斯蒂芬森在科幻小说《snow crash》被创造(1992年),但如果再往前追溯,我们可以在1931年由阿道司·赫胥黎创作的《美丽新世界》中看到一些想法雏形:

头戴式设备可以为观众提供图像、气味、声音等一些列的感官体验。

90年代还出现了众多3D游戏,例如Doom(1993)、Tomb Raider(1996)和Everquest(1999),玩家的化身也越来越多开始具有像人一般的身体,感知也越来越沉浸在实时的3D环境中。商业VR设备也是在这个时候出现的。

元宇宙的概念(虽然这个时候还没有提到)逐渐清晰了,就是让人们能够在另一个虚拟世界中沉浸式体验。

随后,99年上映的《黑客帝国》以及18年上映的《头号玩家》,则把这种真实世界与虚拟世界交互通过大荧屏演示了出来,后者构建出的“绿洲”,其实非常接近当下提出的元宇宙概念了。期间更具沉浸式体验的3D游戏《第二人生》、《Roblox》、《堡垒之夜》获得越来越多用户喜爱。

但此前这些都只是元宇宙概念的小打小闹。

真正将元宇宙概念推向高潮再是2021年,有两件标志性事件,即Roblox上市,成为“元宇宙第一股”,以及NFT(Non Fungible Token,即非同质化代币)出圈。

这里简单介绍下NFT,短期内,它更多还是实现以艺术品为代表的线上虚拟资产的数字化确权和流转交易。虽然它能确权,但是它没法防盗版,也就是说你能确认这个猫猫表情包是你的,但你没法阻止别人去使用它、收藏它。

图片模糊的话可以点击图片“查看大图”,或者点击下方源文件查看▼

第二张图:真实世界 VS 元宇宙世界

通过第一张图,大家可以看到当下元宇宙更多是以游戏形式存在的。那怎么判断哪些游戏只是普通游戏,而不是元宇宙呢?

我们来看第二张图,一个元宇宙,应该要满足以下几点,包括身份、朋友(社交)、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明。

当然也有元宇宙六大要素(可交互、共识规则、价值生成、体验、经济系统)的说法。但不管哪种说法,元宇宙或者说元宇宙雏形,至少要拥有身份系统、经济系统,两者缺一不可。前者可以通过区块链去中心化的技术实现身份独立,后者可以通过NFT实现确权。

图片模糊的话可以点击图片“查看大图”,或者点击下方源文件查看▼

元宇宙要实现可没那么容易,至少需要六大技术支撑。

之前回答过相关问题,这里就不赘述了,有需要可以移步查看历史回答▼

第四张图:元宇宙产业链六大层级

元宇宙概念的爆火,除了直接带动元宇宙六大支撑技术对应行业的发展,上下游的产业也会迎来发展。这张图展示的就是元宇宙产业链的六大层级,从上至下依次是:

经济系统:最常讨论的就是区块链、NFT

应用层:大家可以理解为元宇宙能应用到哪些行业上,目前最主要的应用就包括游戏、社交

内容层:元宇宙需要给大家提供可消费的内容(并且是沉浸式内容),这决定用户能否享受沉浸式体验、这其中就涉及三维建模、全息影像、动态模拟、实时渲染等核心技术

软件层:这里分为系统软件和应用软件两部分

硬件层:大家比较熟悉的AR、VR、MR,就属于这一层级

基础层:主要分为人工智能和网络设施,后者包括5G/6G网络,物联网、云储存等等

图片模糊的话可以点击图片“查看大图”,或者点击下方源文件查看▼

正因为元宇宙是块大蛋糕,所以国内外企业都蜂拥而至。

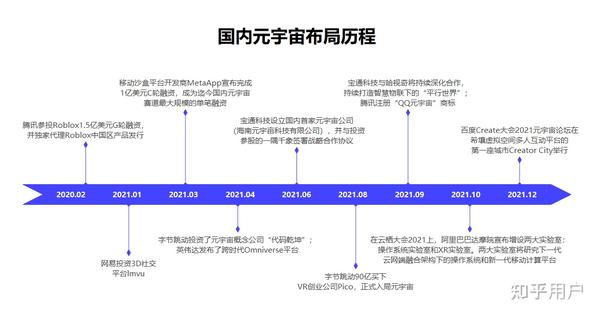

国外企业,有前面提到的Roblox,以及Facebook(现在直接更名为meta)等;国内企业,主要是互联网大厂,从2020年就开始争相布局,比如腾讯参投Roblox,网易投资Imvu,字节跳动埋下PICO,阿里达摩院增设操作系统实验室和XR实验室,百度甚至直接把Create大会开在了希壤虚拟空间......

第六张图:元宇宙生态图谱

这张图主要是把目前布局元宇宙的主要国内外企业,按照不同的元宇宙版块进行了整合。

这是一张元宇宙生态谱图,其中包括数字身份、经济系统、社交、用户界面、玩赚机制、去中心化基础设施、克石化和数字孪生、人工智能、广告技术以及互联互通等板块。

USDT(TRC20主网)打赏

USDT(TRC20主网)打赏  微信打赏

微信打赏